宁波区县(市)创新能力透视分析

发布时间:2024-05-17 点击量:541

实施创新驱动发展战略,基础在县域,活力在县域,难点也在县域。县域活则全盘活,县域强则全域强,提升县域科技创新能力是打造高水平创新型城市的重要基石。宁波聚焦创新深化和落实“315”科技创新体系建设工程,推动地方走出各具特色的县域创新驱动发展路径,着力打造县域特色创新高地。但受到经济基础、科教资源、创新要素等多方面因素制约,当前宁波各区县(市)科技创新进展与成效不一。

根据2022年度浙江省县(市、区)科技进步统计监测报告,浙江省90个县(市、区)创新指数可以分为四档,宁波有6个县(市、区)进入第一档(高于180分),2个县(市、区)为第二档(150-180分),2个为第三档(120-150分)。慈溪市、鄞州区、镇海区创新优势明显,创新指数位居宁波前三,其中镇海区创新指数进步排名全省第一;县(市、区)创新排名略有起伏,与2021年相比,海曙区在全省位次上升6位,北仑区下降6位。从细分指数看,镇海区在科技投入指数、科技产出指数表现最优,分别位于全省第4、第3;宁海县、余姚市、慈溪市分别在技术创新指数、转型升级指数、创新环境指数表现最优,均进入全省前15位。

表1 2022年宁波10个区县(市)创新指数排名

|

|

创新指数 |

创新指数位次 |

相比去年位次变动 |

科技投入指数位次 |

技术创新指数位次 |

科技产出指数位次 |

转型升级指数位次 |

创新环境指数位次 |

|

慈溪市 |

208.7 |

12 |

2 |

6 |

34 |

20 |

24 |

15 |

|

鄞州区 |

205.2 |

16 |

3 |

28 |

36 |

7 |

28 |

38 |

|

镇海区 |

204.7 |

17 |

4 |

4 |

43 |

3 |

86 |

46 |

|

江北区 |

203 |

19 |

-3 |

24 |

55 |

4 |

19 |

43 |

|

余姚市 |

199.5 |

20 |

2 |

11 |

28 |

30 |

15 |

21 |

|

北仑区 |

180.9 |

29 |

-6 |

10 |

79 |

19 |

34 |

39 |

|

宁海县 |

174.4 |

32 |

2 |

26 |

13 |

50 |

53 |

35 |

|

奉化区 |

158.1 |

48 |

0 |

45 |

15 |

52 |

46 |

65 |

|

海曙区 |

147.3 |

53 |

6 |

52 |

73 |

36 |

65 |

50 |

|

象山县 |

143.3 |

62 |

-4 |

40 |

48 |

57 |

58 |

67 |

但整体而言,宁波县域创新发展水平落后于经济发展水平,GDP连续两年进入浙江各县(市、区)前五的鄞州区、北仑区、慈溪市,创新指数尚未进入全省前十,其中位居宁波市内第一的慈溪在全省排名仅为第12位。全省创新指数排名前10位的县(市、区)依次为滨江区、余杭区、西湖区、新昌县、钱塘区、嘉善县、龙湾区、南湖区、平湖市、德清县,其中杭州市4个,嘉兴市3个,温州市、湖州市、绍兴市各1个。

表2 2022、2023年浙江各县(市、区)GDP(亿元)

|

2023年排位 |

区县 |

城市 |

2023年GDP |

2022年GDP |

2022年排位 |

|

1 |

余杭区 |

杭州 |

2936.4 |

2651.3 |

2 |

|

2 |

鄞州区 |

宁波 |

2803.3 |

2734.8 |

1 |

|

3 |

北仑区 |

宁波 |

2729.2 |

2630.8 |

3 |

|

4 |

上城区 |

杭州 |

2668.5 |

2560.5 |

4 |

|

5 |

慈溪市 |

宁波 |

2639.5 |

2521.6 |

5 |

|

6 |

滨江区 |

杭州 |

2467.9 |

2184.8 |

6 |

|

7 |

萧山区 |

杭州 |

2230.7 |

2063.9 |

7 |

|

8 |

拱墅区 |

杭州 |

2091.5 |

2003.3 |

9 |

|

9 |

西湖区 |

杭州 |

2087.4 |

1970.1 |

8 |

|

10 |

义乌市 |

金华 |

2055.6 |

1835.5 |

11 |

为了进一步解读宁波县域创新指数的差异,本文从科技研发投入、创新人才集聚、创新平台建设、创新主体引培、产业转型升级、创新环境营造等六个方面对宁波县域创新进行分析,突出各县(市、区)在科技创新方面的可圈可点之处以及存在的短板和不足之处。

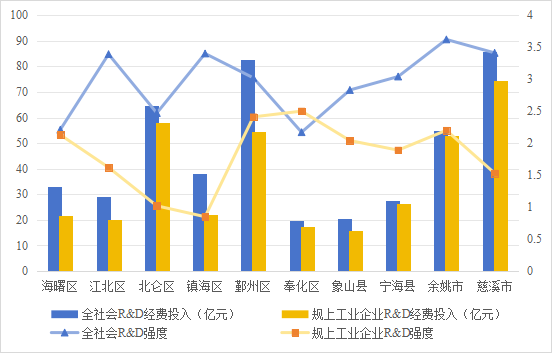

一、科技研发投入

2022年《宁波市加大全社会研发投入专项行动方案》发布以来,加大研发投入工作已成为各地的“一把手”工程。从研发投入总量来看,慈溪市、鄞州区、北仑区全社会R&D投入总量领先于市内其他区县(市),分别为85.92亿元(全省第2)、82.51亿元(全省第5)、64.87亿元(全省第7)。

图1 2022年宁波10个区县(市)R&D经费投入

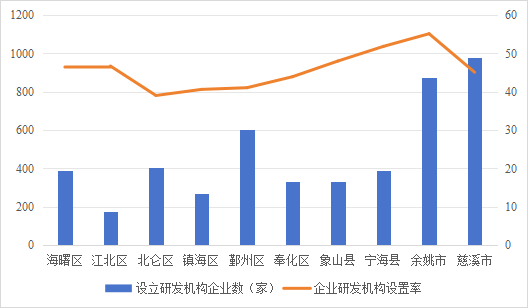

从研发主体来看,宁波各区县(市)研发投入由企业主导,各区县(市)规上企业研发投入占比均超过60%,宁海甚至到达97.6%。慈溪、余姚设置研发机构企业数全省第二、第六,余姚企业研发机构设置率全市第一。慈溪、北仑、鄞州、余姚等地规上工业企业R&D经费投入位居全省前列。慈溪的方太、鄞州的均胜、北仑的海天塑机、余姚的舜宇集团以及宁海的东方日升等企业已成为研发投入的主力军。

图2 2022年宁波10个区县(市)企业研发机构设置情况

表3 2022浙江民企研发投入100强宁波区县(市)情况

|

县(市、区) |

企业数量 |

企业名称(全省排名) |

|

慈溪市 |

4 |

宁波方太厨具有限公司(51)、宁波合盛集团有限公司(58)、公牛集团股份有限公司(68)、宁波高松电子有限公司(89) |

|

鄞州区 |

3 |

宁波均胜电子股份有限公司(12)、奥克斯集团有限公司(55)、乐歌人体工学科技股份有限公司(85) |

|

北仑区 |

2 |

海天塑机集团有限公司(38)、宁波拓普集团股份有限公司(65) |

|

象山县 |

2 |

华翔集团股份有限公司(48)、宏润建设集团股份有限公司(98) |

|

余姚市 |

1 |

舜宇集团有限公司(10) |

|

宁海县 |

1 |

东方日升新能源股份有限公司(39) |

来源:浙江省工商联

从研发投入强度来看,研发投入总量相对较少的余姚市、江北区、镇海区,R&D强度位居宁波前列,分别为3.62%、3.41%、3.39%;海曙区、北仑区、奉化区研发投入强度则低于2022年全市平均水平2.94%。相较杭州4个区研发强度过4%(西湖4.36%、余杭4.55%、钱塘5.16%、滨江高达9.52%),宁波各区县(市)研发强度呈现较大差距。这可能与宁波区县(市)存在大量“低研发、高营收”企业有关,例如海曙的雅戈尔、广博股份等,江北的金田股份、宁波海运等,研发投入强度均不足1%,这些上市公司多属于纺织服装、文化用品、交通物流、化工等传统行业,研发投入动力相对不足。

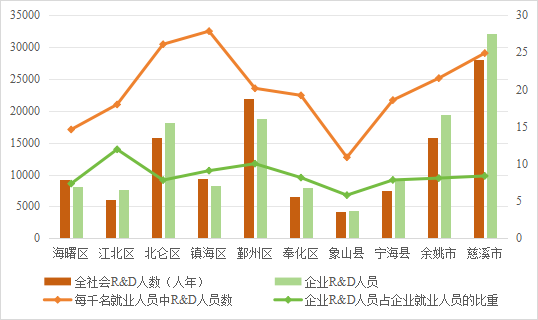

二、创新人才集聚

从人才总量上看,宁波区县(市)表现较好,慈溪、鄞州、北仑全社会R&D人员位居全省第2、第4、第6,慈溪、余姚、鄞州、北仑企业R&D人员位居全省第1、第4、第5、第6。慈溪加快推进教育科技人才“三位一体”融合发展,打造智造人才友好城,目前人才资源总量已达45.26万人,高技能人才总量达到9.7万人,均列宁波市第一。鄞州区坚持以“引进一位院士,带来一个团队,带旺一个产业”为导向,目前已建有22家院士工作站(院士科创中心),实现“进家”院士破百,对接洽谈院士项目涵盖数字经济、新能源、新材料等多个领域。北仑区则利用区位优势和开放优势,持续发挥全国首个“国家引进国外智力示范区”品牌优势,通过构建引智网络、集聚优质项目、优化引才服务,集聚外籍高层次人才300余人,成为宁波唯一入选首批浙江省外国高端人才创新集聚区名单的区县(市)。从创新人才密度来看,镇海、北仑每万名就业人员中R&D人员数分别位居全省第二、第四,其中镇海“科创家”群体崛起,得益于甬江实验室、中科院宁波材料所、东方理工高等研究院等高能级科创平台的集聚。

图3 2022年宁波10个区县(市)R&D人员

三、创新平台建设

镇海不断“加码”科创平台建设,目前全区已累计引进科创平台13家,建成省级新型研发机构6家,居全市第一。鄞州在创新平台建设上遥遥领先,国家企业技术中心、国家级企业工程技术中心、省级重点企业研究院等多项数据位居宁波第一。北仑针对高端创新资源先天不足的短板,把目光投向了高校科研院所,大手笔引进建设了一批产业技术研究院,目前已与北京航空航天大学等知名高校、中国科学院系统大院大所等,联合建成了六大区域创新平台。相较而言,慈溪、余姚、江北等制造业强县在科创平台建设方面略显不足。

表4 2023年宁波10个区县(市)创新平台

|

|

新型研发机构 |

市级重点实验室 |

国家企业技术中心 |

国家级企业工程技术中心 |

省级企业工程技术中心 |

省级重点企业研究院 |

省级企业研究院 |

|

海曙区 |

1 |

16 |

2 |

1 |

30 |

2 |

19 |

|

江北区 |

2 |

14 |

1 |

1 |

18 |

2 |

19 |

|

北仑区 |

3 |

10 |

5 |

1 |

55 |

6 |

39 |

|

镇海区 |

6 |

12 |

0 |

0 |

29 |

2 |

15 |

|

鄞州区 |

0 |

8 |

9 |

5 |

64 |

8 |

43 |

|

奉化区 |

1 |

7 |

0 |

0 |

18 |

0 |

9 |

|

象山县 |

1 |

1 |

2 |

1 |

15 |

3 |

19 |

|

宁海县 |

0 |

2 |

3 |

1 |

20 |

0 |

13 |

|

余姚市 |

1 |

2 |

3 |

0 |

24 |

5 |

19 |

|

慈溪市 |

1 |

14 |

1 |

0 |

34 |

2 |

21 |

从创新创业平台建设来看,鄞州区将国家级“双创”示范基地建设作为重要抓手,加速引进一批产业集群强链补链的创新平台和创新载体,构建了“众创空间-孵化器-加速器”全链条的产业孵化模式,目前全区拥有3家国家级孵化器、9家国家众创空间,孵育企业年产值近100亿元,产值超千万孵化企业108 家,其中超亿元企业11家,在孵平台数量、体量和质量均稳居全市前列。相较而言,慈溪、余姚创新创业孵化载体整体规模与鄞州区存在较大差距,国家级孵化器和众创空间数量尚未实现零突破,在创业孵化载体搭建、孵化功能提升、创业孵化联动机制探索等方面相对较弱。

表5 2023年宁波10个区县(市)创新创业平台

|

|

国家级科技企业孵化器 |

市级科技企业孵化器 |

国家级众创空间 |

省级众创空间 |

|

海曙区 |

2 |

1 |

2 |

5 |

|

江北区 |

0 |

5 |

4 |

6 |

|

北仑区 |

3 |

7 |

2 |

0 |

|

镇海区 |

2 |

5 |

4 |

1 |

|

鄞州区 |

3 |

8 |

9 |

4 |

|

奉化区 |

0 |

2 |

1 |

2 |

|

象山县 |

0 |

1 |

0 |

1 |

|

宁海县 |

0 |

1 |

1 |

3 |

|

余姚市 |

1 |

2 |

0 |

1 |

|

慈溪市 |

0 |

2 |

0 |

0 |

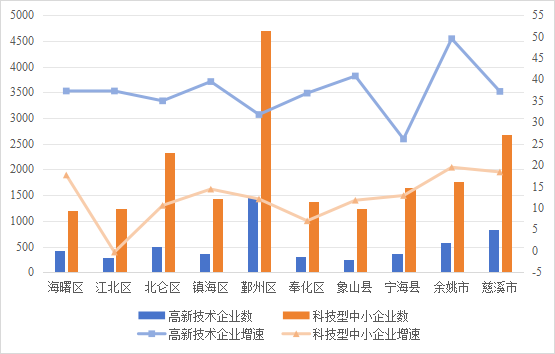

四、创新主体引培

从创新企业总量来看,得益于创新平台和创新载体建设,鄞州区高新技术企业数量和科技型中小企业数量遥遥领先,连续多年占据全市首位,其中2022年科技型中小企业数量位居全省第一,2023年浙江省高新技术企业创新能力500强榜单出炉,28家鄞州企业榜上有名,连续两年蝉联宁波市第一。从创新企业增速来看,余姚的高新技术企业和科技型中小企业数量增长速度全市最快,进步成绩在全省突出,其实自2019年起,余姚在意识到了“规上工业企业数量宁波全市第二,但高新技术企业数量占比倒数第一”的创新之痛后,便开启助推高企的增速之路。

图4 2022年宁波10个区县(市)创新企业数量

从创新生态圈构筑来看,余姚、北仑省级领军科技企业数量、省级科技小巨人企业数量位列宁波第一。余姚以舜宇光电、江丰电子为代表的“链主”企业,带动光电信息、电子新材料、高端装备、机器人等五大产业的中小企业走向高端化、智能化。北仑通过构建企业创新联合体,形成了链主企业携手上下游企业共同技术进步的创新机制,比如海天集团目前已拓展出几十个“海”字号企业,成功拉动了140多家产业链上下游企业共同发展。

表6 2023年宁波区县(市)省级科技领军企业和科技小巨人企业

|

|

省级领军科技企业 |

省级科技小巨人企业 |

|

海曙区 |

0 |

2 |

|

江北区 |

0 |

7 |

|

北仑区 |

3 |

9 |

|

镇海区 |

1 |

2 |

|

鄞州区 |

1(高新区2) |

5(高新区6) |

|

奉化区 |

0 |

1 |

|

象山县 |

1 |

1 |

|

宁海县 |

0 |

1 |

|

余姚市 |

3 |

9 |

|

慈溪市 |

(前湾新区1) |

4(前湾新区1) |

五、产业转型升级

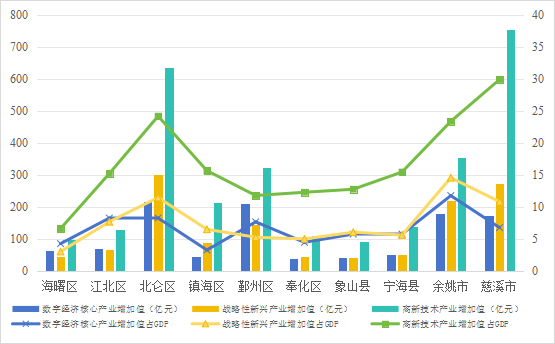

慈溪、北仑、余姚、鄞州等地得益于高新技术产业、战略性新兴产业、数字经济核心产业等新兴产业的强力推动,在创新驱动产业结构优化和高端产业集聚方面成效显著。慈溪、北仑高新技术产业增加值分别为755.37亿元和637.28亿元,位居全省第一和第三,余姚战略性新兴产业、数字经济核心产业占GDP比重分别为14.6%、11.8%,位居全市第一。具体来看,作为中国三大家电产业基地之一的慈溪市,在保持家电、汽车及其零部件等基础产业发展的同时,着力发展生命健康、智能装备、新材料等新兴产业。北仑区在石油化工、电子信息、装备制造等产业表现尤为突出。余姚市大力发展集成电路、新材料、新能源汽车零部件等新兴产业,拥有江丰电子、甬矽电子、容百科技等上市公司。鄞州区注重于电子信息、生物医药、新材料和新能源等战略性新兴产业的培育。相对而言,宁海、象山、奉化等地则传统产业占比仍然较高,统计意义上的产业结构调整成效相对不足。特别一提,因为石化产业占比,科技投入产出指数领先的镇海区产业转型升级指数却全省落后、全市垫底,科技创新资源集聚尚未充分赋能高新技术产业发展。

图5 2022年宁波10个区县(市)高技术产业情况

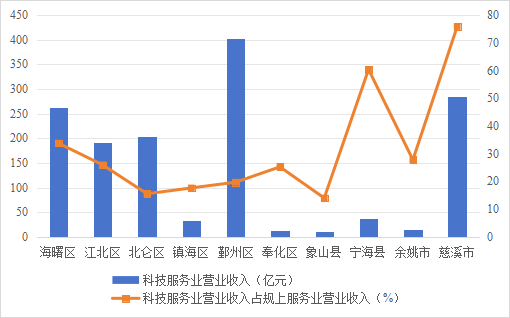

六、创新环境营造

鄞州、慈溪、海曙等地科技服务业蓬勃活力,营收进入全省前十,反映出从企业、平台、服务、金融等方面推进科技服务业发展成效较好,对实体经济的赋能作用不断凸显。鄞州加快科技大市场建设,完善科技成果转移转化创新服务链,集聚优质科技服务资源,2022年技术交易额为83.25亿元,全市第一、全省第五。慈溪科技服务业成为第三产业主导,其营收占规上服务业营收高达75.88%,首创“1+12+X”科技服务联盟,围绕家电、汽车等重点产业链,聚焦突破痛点、难点、堵点,2022年技术交易总额为79.56亿元,全市第二、全省第六。相较而言,余姚、镇海等地科技服务业规模较小,尽管2022年余姚科技服务业营收增长迅猛,增速达49.2%,但囿于基数规模甚小,科技服务业总量依旧处于全市末尾。值得一提的是,镇海科技产出规模和成果转化能效与先进区域相比存在不小差距,但规上工业新产品销售收入占营业收入比重排名全省第六、每万人发明专利拥有量全省第七。

图6 2022年宁波10个区县(市)科技服务情况

图7 2022年宁波10个区县(市)成果转化情况

总的来说,区域的创新发展成效最终取决于创新要素的共同协作,人才集聚、科创环境、资源投入、平台建设缺一不可。宁波各区县(市)在高新技术产业发展、创新型企业梯队培育、创新创业平台建设等方面各具优势,但也存在明显的创新短板,例如慈溪、余姚在创新创业孵化载体搭建方面显著落后于其他地区;镇海、江北创新型企业数量不足,产业转型升级效能不高;余姚、镇海等地科技服务业规模过小,科技产业融合成效不显著等。同时,各区县(市)也面临一些共性的难题,如全社会研发投入强度较弱、高层次创新人才缺乏、高能级创新平台建设不足、科研院所资源薄弱等。未来宁波各区县(市)需要“拉长长板、补齐短板、锻造新板”,瞄准高水平创新型县域的建设目标,推动科技创新赋能县域高质量发展,加快培育县域新质生产力。