人口结构变化加速涌来,带来哪些机遇与挑战?

发布时间:2024-02-29 点击量:386一、人口老龄化扑面而来,既是挑战也是机遇

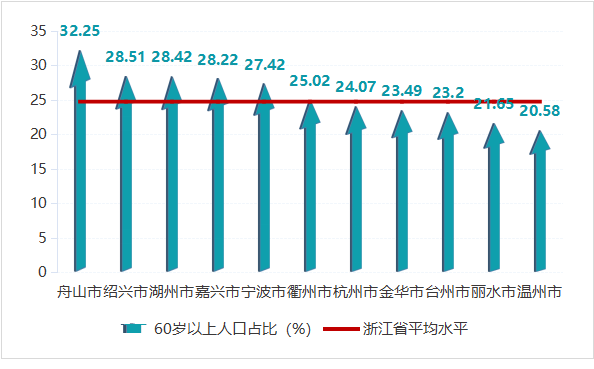

1月17日,国家统计局发布最新人口数据,2023年全国60岁及以上人口占比21.1%,65岁及以上人口占比15.4%,全国老龄化进程进一步加速。得益于年轻流动人口的流入,宁波常住人口的老龄化程度略低于全国水平。但从省内横向比较来看,宁波市60岁以上人口比重在11个地级市中位列第5,高于全省平均水平,而户籍人口老龄已超过25%,意味着每4个户籍人口中便有1个老年人。

图1 浙江省各市户籍人口60岁以上人口占比

(数据来源:浙江省统计年鉴2023 )

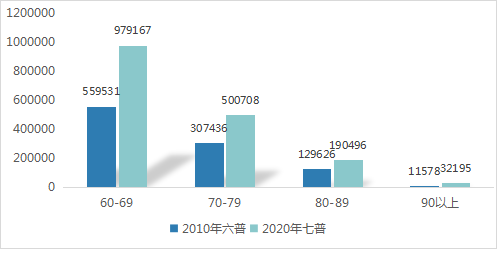

因此,刨去流入人口的影响,宁波人口老龄化形势并不乐观。观其原因,一方面,上世纪60年代第一轮婴儿潮正值退休进入老龄队伍;另一方面,随着生活水平提高和医疗条件改善,人口寿命的延长则拉长了老龄范围。2000年宁波人均期望寿命仅为71.75岁,而到“十三五”期末的2020年,人均预期寿命达到81.94岁,20年间人口寿命增加了10岁。宁波90岁以上人口在第六次人口普查时为11578人,到第七次普查时增长到32195人(见图2),随着代际推移,未来长寿群体将会继续增加。

图2 2010、2020年宁波老年人口结构变化

(数据来源:宁波市统计局)

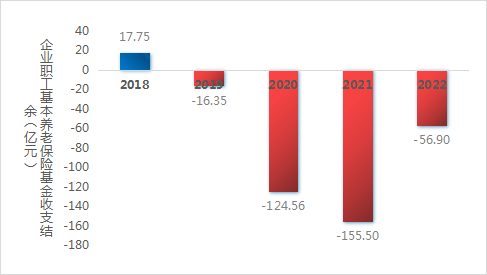

老龄化带来的最直接挑战便是老年抚养比加剧,养老与医疗照料需求激增,老年人出行生活不便与数字鸿沟更加显著。首先,养老个体负担和财政负担沉重将提上议程。自2019年以来,宁波基本养老保险基金收支结余均为亏空(见图3),居民社保缴费下限也从2021年的3957元提高至2023年的4462元。从医保数据来看,2024年宁波城乡居民基本医疗保险缴费标准为每人780元,居全省首位。随着老龄化进一步提高,将对财政支出带来更大压力。

图3 宁波市近五年基本养老保险基金收支结余情况

(数据来源:宁波市人力资源和社保局)

其次,老龄化将要求城市基建与公共设施加快适老化改造。根据美国、日本、欧洲等先行老龄化国家经验,进入老龄化社会将倒逼城市进行适老化更新改造,包括改造老人住房与社区、打造安全慢行系统、提供老年友好的公共交通、增设符合老年人生理特征的公共空间等。可见,进入老龄化社会,将对城市规划建设理念产生重大变革,且涉及面非常广泛,基本都属于公共基础设施建设,亦对财政带来不小压力。

再有,老年人数字鸿沟的群体困境更加突出。近年来,信息化建设已经深度融入各个方面,而由于老年人文化程度不足、反应接受能力下降,过度智慧化、便利化的数字APP有时反而成为老年人生活出行的障碍。根据七普数据推断,宁波60岁以上的老龄人口中,受教育水平在小学及以下的占比约66%,初中及以下的占比约88%。随着数字城市建设的深化推进,老年人面对的数字鸿沟困境将更加突出,这不得不引起反思和重视,在具体工作中更多关注老年群体诉求。

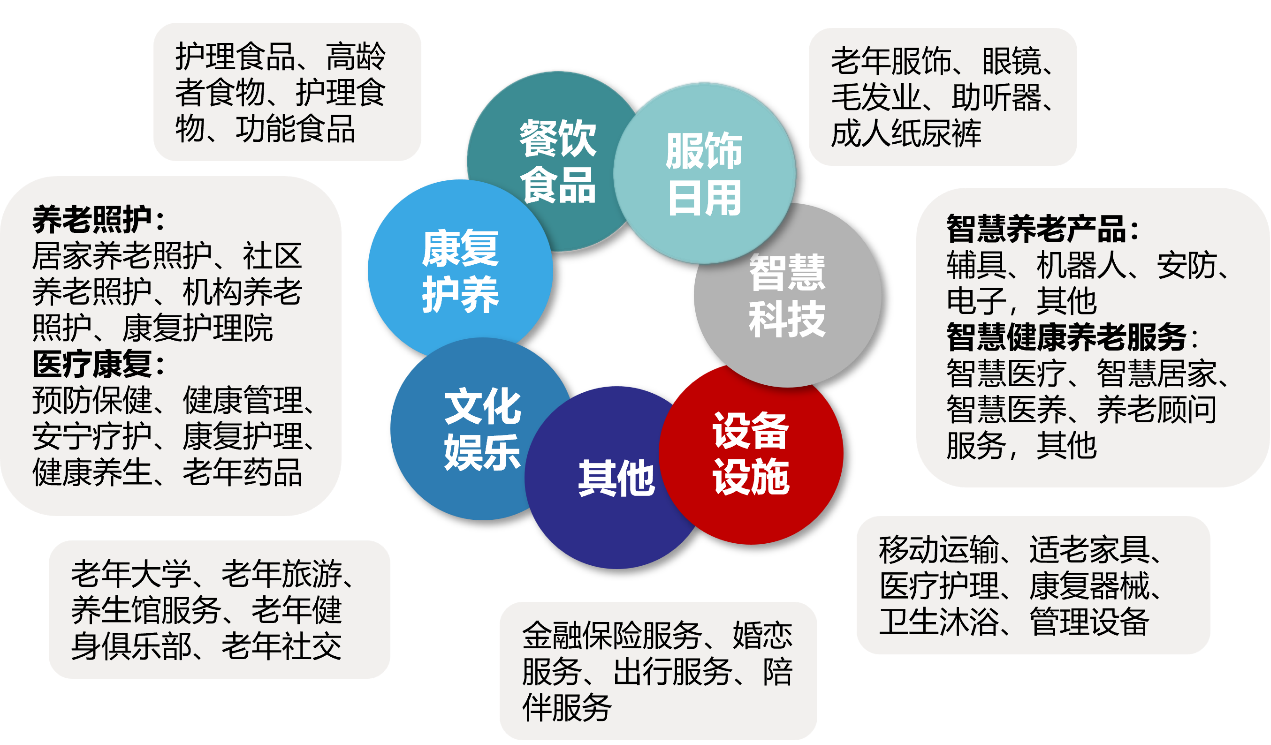

当然,老龄化同时也带来了银发经济的新机遇。2019年欧盟发布《银发经济十大机遇》报告,表示欧盟银发经济规模在2025年将达到5.7万亿欧元,对经济贡献总规模将达到6.4万亿欧元,占GDP的32%。中国老龄科学研究中心发布的《中国老龄产业发展报告(2021-2022)》则表示,2050年,我国老年人口消费潜力或将达到40.69万亿元,占GDP的比重将达到12.2%。因此,老龄化程度高的国家已提前布局疾病检测、健康老龄化、早期诊断和精准医疗、先进医疗保健等产业。国内的老龄产业发展相对起步较晚,目前近70%的老年用品进口于日本。这些老年产品技术门槛相对较低,也易于规模化生产,基于我国工业基础,随着老龄人口需求增加,将会成为新的产业。

图4老龄产业主要领域

宁波作为老龄化程度相对较高的城市,要将积极应对人口老龄化作为未来重要战略任务,在理念上实现从被动适应向主动应对转变,将延缓人口老龄化作为首要任务,大力发展新质生产力,提高服务经济比重,增加户籍青年人口等;在举措上从仅关注社会问题向更加关注产业机遇转变,依托宁波制造业厚实积淀,调动经营主体前瞻布局老年用品制造,打造老年产品与服务的全球供应源与品牌源;在主体上从主要依靠政府向激发社会力量功能转变,持续推进“政府、社会、个人”三方分担的适老化改造模式,打造高质量社会化养老服务体系,建设友好型老年宜居生活环境。

二、出生率持续低迷,警惕从晚婚迈向不婚

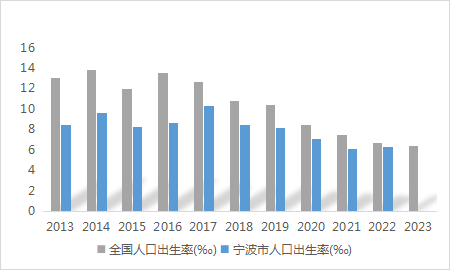

低出生率是人口结构变化另一个重要特征,其背后原因是婚育率下降。以日本为例,男性生涯未婚率达25.7%,女性达16.4%,“不婚”超越“晚婚”,成为少子化愈演愈烈的重要因素。从我国来看,2013年以来,人口出生率已从13‰跌至2023年的6.39‰,二孩与三孩政策效应微弱且短暂,宁波也不例外,早在1998年便进入人口出生率低于1%的区间(除2017年)。

图5 全国与宁波市人口出生率情况

(数据来源:国家统计局、宁波市统计年鉴)

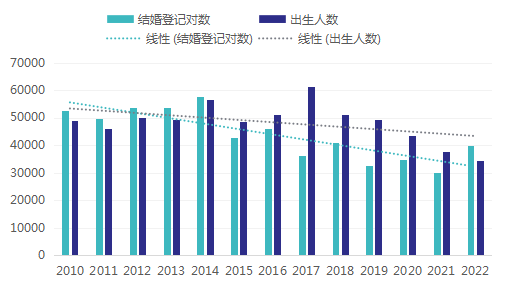

随人生育率下降,更多的“三口之家”正向“二人家庭”转变,全国一人户家庭已超1.25亿。年轻人“晚婚晚育”、“不愿婚育”现象日益严重,以宁波为例,结婚登记对数已从2014年的57595对下降到2023年的39767对,2010年婚姻登记平均年龄在28.3岁,初婚登记年龄25.9岁,到2021年则分别上升至32.1岁和28岁,上升幅度非常明显。

图6 2010年以来宁波市结婚登记对数与出生人数

(数据来源:宁波市统计年鉴)

尽管在人工智能等技术发展和劳动生产率提高的作用下,晚婚与生育率下降不至于造成劳动供给显著短缺,但会冲击公共服务的供给和布局。以教育为例,首轮幼儿园关停潮已经到来,部分偏远小学已出现“N年级N个班级”的阶梯式开班,在生源减少、办学成本上升情况下,未来或有半数的幼儿园和偏远学校将“被迫”关停,生源将更加集中于城区学校,小学、初中、高中甚至高等学校将转为“小小班化”教学,“托幼一体化、幼小一体化、小初一体化、初高一体化”的全周期集团式办学等更具弹性的教育模式或将成为主流。

不过从积极角度来看,一些产业也将迎来翻转的机会。出生率降低背景下,养育更加注重品质,国产奶粉、童装、儿童教育与健康或将迎来一轮品牌升级的转型机遇。单身经济、孤独经济、陪伴经济将打开更大市场,零售场景重提“人情化”,陪伴式网络直播更受欢迎,宠物经济热度不减,一人食餐饮需求强劲,同步催生的还有职业陪诊师、陪拍服务、搭子文化等等。

对于地方城市,要构建积极的新型婚姻家庭文化,减轻年轻人结婚负担,依托共有产权住房保障先行试点,探索向新婚夫妇提供优先资格制度,以提高结婚率。同时,可以通过深化服务供给,打造生育友好的社会环境,完善“生养育教”一体化链条服务,提前研究幼儿托育教育补贴和免费化制度,加快推进儿童友好型社会建设,以提高生育率。另外,也要应对出生人口减少带来的负面效应,提速调整教育结构与布局,推行集团化、一贯制办学,完善教师退出机制,提前研究腾退后学校设施再利用渠道和模式。

三、人口向城镇集聚,城乡统筹面临新挑战

人口向城镇集聚,是一个国家和地区经济发展和走向现代化的必然规律。

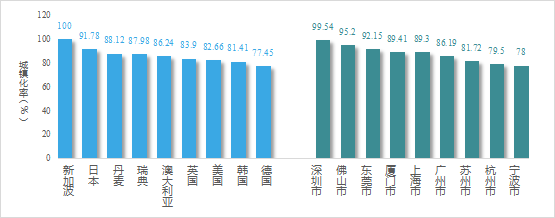

根据2000年五普数据,我国城镇化率仅36.22%,随后十年内快速增长13.46个百分点达到49.68%,到2020年七普继续增长14.21个百分点达到63.89%。同期,宁波城镇化率分别为55.75%、68.31%、78%,作为东部沿海经济发达地区,总体水平高于全国平均,但从同类城市和经济发达国家规律来看,未来人口向城镇集聚仍将继续,只是速度会放缓。

图7 2020年世界部分国家城镇化率与我国部分城市城镇化率

(数据来源:各地级市第七次人口普查公报与世界银行)

城镇化水平的提高,人口将更多向城市集中,可以带动城市建设扩展,拉动基础设施投资,推动提高综合承载能力,增强城市发展活力和竞争力。同时,也将增加居民收入,持续释放消费潜力,以宁波为例,2022年城镇常住居民人均生活消费支出为45362元,约为农村常住居民消费支出的1.65倍。

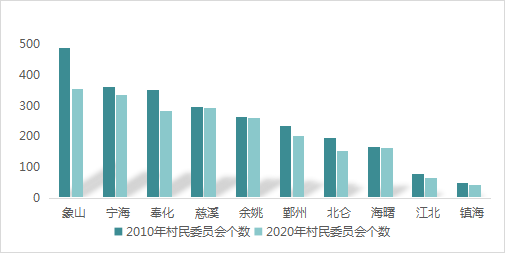

但同时也会带来农村人口规模收缩和空心化问题,农村人口特别是青年人口流失严重,农村居民收入增长遭遇瓶颈,教育、医疗等公共服务维护成本上升、使用效益低下,农村治理更加困难。从宁波来看,象山、奉化等南翼地区,城乡经济和公共服务差距较大,人口向城镇集聚态势更加明显。未来随着人口城镇化进一步提升,在共同富裕和乡村振兴的大背景下,偏远乡村治理问题将面临严峻挑战。

图8 2010年与2020年宁波市各区县(市)农村数量变化

(数据来源:宁波市统计局)

因此,要因势利导、顺势而为,因地制宜、统筹做好新型城镇化和乡村振兴。一方面,要坚持推进大都市建设不动摇,持续提升中心城区人口导入力和集聚度,做大做强创新经济、枢纽经济、服务经济,增加教育、医疗、文化、旅游等优质公共服务供给能力,提高城市规模经济效应;另一方面,要强化集镇的综合服务功能,有序推动农村居民点不断优化,布局村级服务综合体,提升基本公共服务均等化水平与使用效率。