宁波离特大城市还有多远?

发布时间:2023-09-15 点击量:278

但根据国家统计局《经济社会发展统计图表:第七次全国人口普查超大、特大城市人口基本情况》,特大城市分别是武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连14座城市。而全国GDP排名第12位的宁波,虽然总量超过东莞、西安、郑州、济南、合肥、沈阳等城市,但却不在榜单之上。

究其原因,与特大城市划分依据有关。根据国务院2014年11月发布的新版《关于调整城市规模划分标准的通知》,城区常住人口达到500万以上,才能定为特大城市,超过1000万以上则是超大城市。宁波虽然2021年常住人口规模达到了954.4万人,但城区人口未能达到特大城市标准。可见,常住人口规模问题特别是城区人口问题将是宁波未来迈入特大城市的关键。

一、 总量和分布:决定城市规模的两大因素

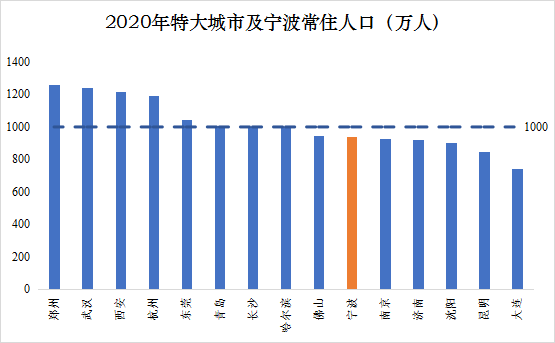

从人口总量看,宁波与特大城市基本接近。根据第七次人口普查数据,14个特大城市中,郑州、武汉、西安、杭州、东莞、青岛、长沙、哈尔滨等8个城市常住人口超过1000万。佛山、南京、济南、沈阳等4市的人口在900万以上,而昆明、大连等市常住人口则不足900万。宁波市常住人口为940万,已超过其中5个特大城市。至2022年末,宁波市常住人口约962万,过去两年人口年均增长10万以上,与千万级人口城市的差距进一步缩小。

|

数据来源:各市第七次人口普查公报

图1:2020年特大城市及宁波市常住人口

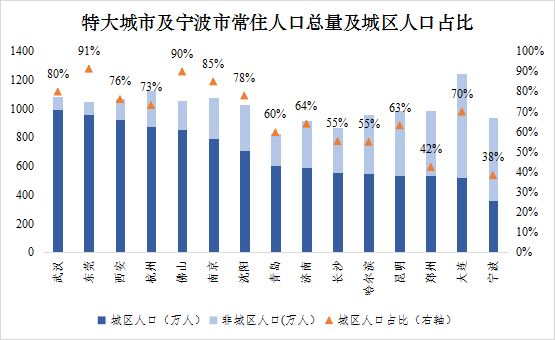

城区人口占比过低则是主要原因。数据显示,14个特大城市中有10个城市城区人口占比高于60%,其中,东莞城区人口占比高达91%,佛山城区人口占比也接近90%。省内唯一上榜城市,杭州市城区人口占比也达到73%。而宁波市城区人口仅360.88万人,占全市常住人口比重不到39%,远低于杭州,排在14个特大城市的最后。

|

数据来源:国家统计局

图2:特大城市及宁波市常住人口总量及城区人口占比

|

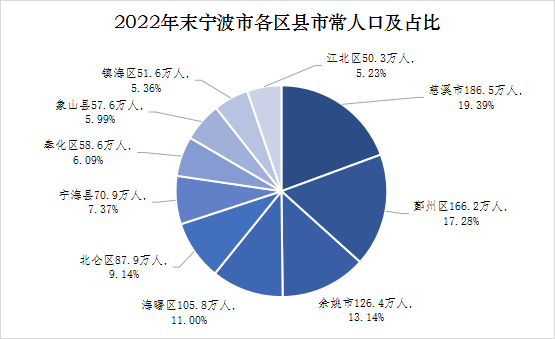

数据来源:宁波统计公报

图3:2022年末宁波市各区县常住人口及占比

城区人口占比低,与宁波县域经济发达密切相关,宁波下辖县域承担了主要的制造业功能,因此集聚了大量产业工人。根据宁波2022年统计公报数据,余姚、慈溪两市常住人口总量达到312.9万人,慈溪甚至已经进入Ⅱ型大城市行列,与海曙、江北、鄞州三区合计人口不相上下。同时,宁海、象山两县常住人口总量合计也近129万。

从增长变化看,与14个特大城市相比,宁波处于中下游水平。除哈尔滨在六普至七普期间人口负增长外,其余城市均为正增长,且年均增长率均高于全国平均水平。正增长的13个城市可按年均增长率大致分为三个梯队:西安、郑州、长沙、杭州为第一梯队,10年内年均增长率超过3%;宁波与佛山、昆明、东莞、武汉同处第二梯队,年均增长率高于2%,宁波位居第二梯队末尾;第三梯队为南京、青岛、济南、沈阳、大连,年均增长率超1%。

|

数据来源:各市第七次人口普查公报

图4:特大城市及宁波市年均常住人口增长率(2010-2020年)

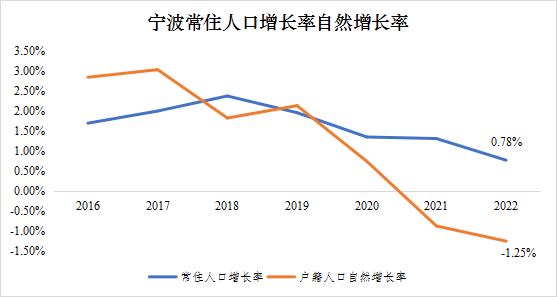

从宁波近年人口变化来看,总量增长动能不足开始显现。数据显示,2022年宁波市常住人口仅增长0.78%,而户籍人口自然增长率则为-1.25%,自然人口增长率开始进入负增长区间,常住人口增长率也呈现逐步放缓趋势,这将对宁波未来冲击特大城市带来较大压力和挑战。

|

数据来源:宁波市统计年鉴

图5:宁波常住人口增长率及自然增长率(2016-2022年)

由此可见,尽管宁波常住人口总量已逼近千万,但人口过于集中在外围区域,导致城区人口集聚程度不足,以及近年人口特别是城区人口增速的放缓,成为了制约宁波迈入特大城市的两大因素。

二、 流动和集聚:无法逃离的人口发展规律

2016年12月,国务院正式发布了《国家人口发展规划(2016—2030年)》指出:未来十几年,我国人口发展进入关键转折期,劳动年龄人口波动下降,老龄化程度不断加深,人口流动仍然活跃,人口总量预计在2030年前后达到峰值。这将是宁波未来迈入特大城市过程中,无法逃离的客观发展规律,也是必须及时应对的现实挑战。

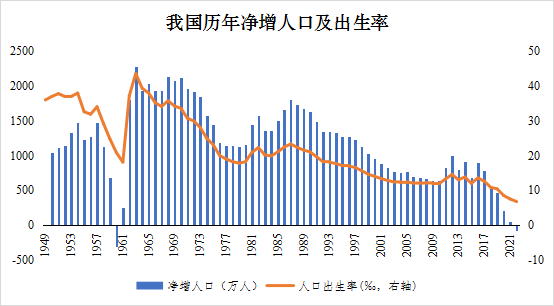

(一) 老龄化叠加少子化,出生率下滑,人口负增长

近年来,我国人口演变的一大显著特征为少子化。进入2000年以后,我国人口出生率开始逐步下滑,每年净增人口减少至1000万以下。房价高企、育儿成本压力以及疫情冲击等因素,导致当代年轻人晚婚晚育、不婚不育倾向愈发明显,少子化程度加深。尽管近年来我国先后放开二胎、三胎政策,在短期内刺激了净增人口的反弹,但政策效果持续时间不长,没能够改变出生率下滑的大趋势。

|

数据来源:国家统计局

图6:我国历年净增人口及出生率(1949-2022年)

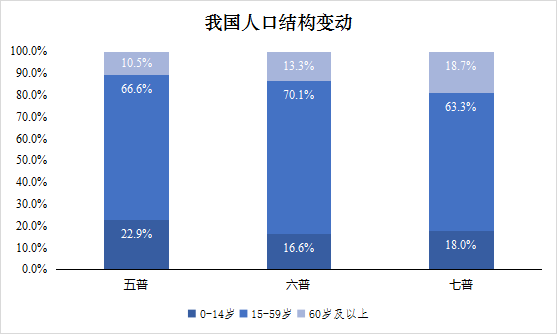

我国人口另一大演变特征则是老龄化程度显著加深。普查数据显示,2000-2020年,我国60岁及以上人口从1.3亿激增至2.6亿,占比从10.5%上升至18.7%。

|

数据来源:国家统计局人口普查数据

图7:我国人口结构变动(2000-2020年)

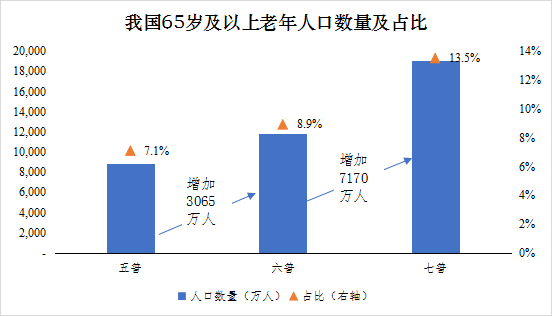

且老龄化速度加快。五普至六普期间,我国65岁及以上老年人口年均增长3%,六普至七普期间年均增速加快至4.8%,老龄化进程明显加快。

|

数据来源:国家统计局人口普查数据

图8:我国65岁及以上老年人口数量及占比(2000-2020年)

据国家卫健委预测,2035年左右,我国60岁及以上老年人口将突破4亿,在总人口中的占比将超过30%,进入重度老龄化阶段。到2050年前后,我国老年人口规模和比重、老年抚养比和社会抚养比将相继达到峰值。

出生率下滑,老龄化加深,两者叠加带来的是人口增速的放缓。近5年我国净增人口仅800万,自然增长率不足5‰,远不及高峰期一年的净增量。其中,2022年全年出生人口956万,死亡人口1041万,较上年度减少85万人,人口自然增长率为-0.60‰,为1961年以来首次负增长。而根据联合国预测,我国人口将在2029年达到顶峰,此后出现连续下降,到2050年我国人口将不足11亿。

|

数据来源:国家统计局

图9:我国历年人口及自然增长率(1949-2022年)

由此可见,城市之间人口的增量竞争,将从原来的依靠人口自然增长和农业转移人口,全面转向存量人口的争夺,而且随着全国人口快速进入负增长时代,这种人口争夺战将越发激烈,将全面考验各城市的人口吸引力,特别是对新一代青年人口的就业容纳力、生活吸引力、政策竞争力。

(二) 流动性叠加中心化:“人随产业走”特征明显

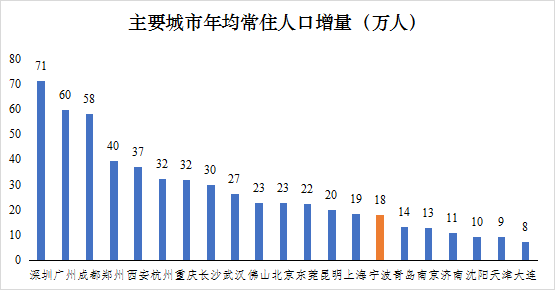

在人口流动方面,“人随产业走”是人口流动和集聚的一个自然规律。经济发达、就业机会充分、人均收入高的城市,对人口具有天然的吸引力。

改革开放之后,我国呈现出的“人口东南飞”现象,就是一个证明。1978-2010年,尤其是2001年入世后,沿海地区在出口导向的发展模式下经济率先腾飞,广东、上海、江苏、浙江以及京津合计GDP份额从31%上升至54%,与此同时,大量中西部人口也向这些地区流动集中,使得这些地区的人口占比从18%增长至21%。对应的,2000-2005年湖南常住人口减少236万人,2000-2010年四川省常住人口减少284万人,2004-2010年安徽省常住人口减少271万人。近年来,人口仍持续向少数核心城市集中。2010-2020年,常住人口年均增量前三为深圳、成都、广州,三者凭借产业发展和人才政策吸引人口大规模流入,年均常住人口增量分别达71万、60万、58万。郑州、西安、杭州、重庆、长沙2010-2020年年均常住人口增量均超30万。这些城市均为所在都市圈的核心城市,近年城市发展较为快速、“抢人”力度较大。

|

数据来源:国家统计局

图10:主要城市年均常住人口增量(2010-2020年)

|

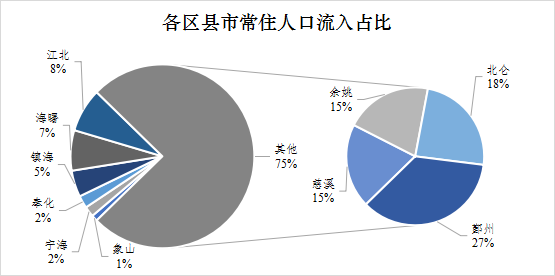

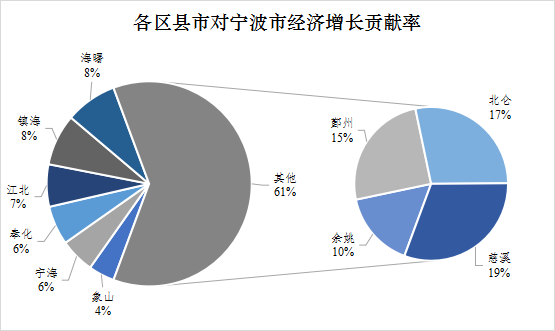

从宁波本地看,人口流入也表现出向经济发展活力强的地区集中的特征。2016-2021年,宁波市常住人口增加近82万人,主要流向鄞州、北仑、慈溪、余姚,合计占比达75%。同时期,这四个地区的GDP增长对全市GDP增长的贡献率达61%。

数据来源:宁波市统计年鉴。

图11:各区县市常住人口流入占比(2016-2021年)

|

数据来源:宁波市统计年鉴。

图12:各区县市对宁波经济增长贡献率(2016-2021年)

根据有关机构研究预测,到2030年,中国将新增1.3亿城镇人口,而这部分新增城镇人口约80%将分布在19个城市群,其中约60%将分布在长三角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。

由此可见,人口向产业发达、经济活跃的城市群、都市圈和中心城市集聚,将是未来无可避免的客观趋势。乐观的是,宁波地处世界第五大城市群—长三角,是上海“1+7”大都市圈的南翼中心,高校密集、经济活跃、交通便利,在未来人口争夺中具有显著竞争力。

三、 招引和留用:打好人口争夺战的组合拳

基于上述分析,在宁波朝着特大城市迈进的过程中,机遇与挑战并存。老龄少子化程度加剧、人口增速放缓两大限制因素,短期内无法逆转,但未来人口持续向都市圈城市群聚集的趋势,则是宁波可以充分利用的机遇。面向未来,“抢人大战”无可避免,只会愈演愈烈。宁波只有将推动人口中长期持续健康发展重视起来,系统打好引人、留人、用人的“组合拳”,搭建好引人平台,发展好城区经济,提供好优质服务,才能在城市人口争夺战中“拔得头筹”,持续吸引人口流入,助力加快迈入特大城市。

(一) 搭建好引人平台

近年来,国内各城市纷纷把招引人才作为人口争夺战的“一号工程”,不断出台优惠政策,吸引青年人口落户、扎根、创业。

以武汉为例,把推动大学生留汉就业创业,作为推动经济发展战略的“先手棋”,2017年开始启动实施“百万大学生留汉创业就业工程”,买房租房打八折、落户仅靠一证、近500家企业带头落实大学生最低年薪标准……涵盖落户、安居、创业等力度空前的举措出台,以及成立人才集团等,释放出吸纳人才的“武汉引力”。不仅如此,武汉还充分发挥本地科研优势,依托重点高校、科研院所和龙头企业,建设了国家级创新平台152个、国家重点实验室33个、省级实验室7个、市级以上产学研合作载体500余个,成为吸引人才的重要载体。

从宁波来看,高校基础天然不足,科研资源相对缺乏,人才引进责任重大。截至2021年,宁波拥有高等学院校14所,科协机构11家,相较于武汉92所高校和100余家科研机构,差距甚远。但我市地处长三角城市群,制造业基础扎实,具备吸引产业科创人才的良好基础和条件,今后可根据产业发展需求,探索在杭州、上海建立“人才飞地”,链接其充沛的人才资源,有针对性、计划性的柔性引进所需人才;聚焦国家战略、关注科技前沿、服务地方需求,大力布局建设国家级创新平台、实验室以及产学研合作平台等,在人才项目建设上不断发力;坚持高校与产业、人才与城市的良性互动,优化调整设立产业关联性更大的学科专业,做强本土高校及科研机构,争取国家和省布局优质科教资源,提升本地科研实力。

(二) 发展好城区经济

特大城市评判的关键在于城区人口的集中度,基于人口向产业发达、经济活跃地区集中的规律,发展城区经济是提升城区人口占比的主要路径。

以杭州为例,近年人口持续流入的一个主要原因为数字经济产业的迅速发展。依托于阿里巴巴、蚂蚁金服、菜鸟网络、浙江大华等一批领先企业,杭州城区内已形成了一批具有全球影响力的数字经济产业集群。据杭州市经信局数据,2022年,杭州数字经济核心产业增加值总量突破5000亿元,占全省比重超57%,同比增长2.8%,两年平均增长7.2%,高于杭州GDP增长速度。同年,杭州流入人才中IT/通信/电子/互联网行业占比27.8%,高于除深圳外的大部分城市,其中9.5%流向互联网/电子商务二级行业。

从宁波来看,经济增长主要依赖于工业,但石化、汽车制造、高端装备、新材料、电子信息五大支柱产业,多集中于余姚、慈溪、镇海、北仑等外围区域,中心城区高端人才、高端产业、总部企业总量偏少,发育明显不足。2022年,海曙、江北、鄞州三区合计GDP占全市GDP比重仅为三分之一。因此,应加快构建符合都市经济特点产业体系,结合城市更新和重大片区开发,布局建设高新产业专业园,提高国有资本参与园区开发运营力度,稳住城区制造业。另外,要优化服务经济业态布局,大力培育发展总部经济,规划建设软件信息产业、新兴金融业、科技服务业、文化内容产业、新型贸易产业等高端特色服务业集聚区,发挥计划单列市优势出台专项支持政策,促进服务业向规模化、品牌化、专业化发展,提高城区服务业能级。

(三) 提供好优质服务

一个城市对人口特别是人才的吸引力,不仅在于人才的就业机会,还取决于城市是否能够提供优质的公共服务,让人才在工作之外无生活后顾之忧。

以成都为例,在《2022年度中国城市活力报告》中,人口吸引力方面位居全国第六,原因不仅在于成都经济发展活跃、创新产业发达,还在于其突出的教育、医疗、交通等硬实力和人文软实力。教育方面,拥有各种高校65所,在校大学生数量103万人;医疗方面,医院数量及执业医师数在全国主要城市中分别位居第二、第四位;生活方面,丰富的夜生活场景、美味的川菜吸引了大量的年轻人前来探索和体验,美食、大熊猫、金沙遗址、诗歌等特色文化元素,成就了独具特色的城市文化。

从宁波来看,相对全国经济实力排名,城市服务功能有待强化,高等本科院校天生不足,医疗资源居于主要城市中下游水平,夜间生活氛围冷清,缺乏彰显城市品位的文化地标。因此,应重视高校建设,持续加大财政投入,在筹建东方理工大学基础上,提高宁波大学和诺丁汉大学办学水平,打造一批国内一流优势学科;要以宁波大学医学部建设为契机,实施好“医疗高峰”计划,规划建设国际医疗中心和北部区域医疗中心;要丰富生活消费场景,大力发展高端商业业态,持续培育夜间生活氛围,增强城市人气;要整体设计城市文化品牌,塑造优质文化公共空间,支持发展演艺经纪、文化创意、游戏动漫、内容创作、新型媒体等文化产业,提升城市文化的年轻态。